Sie können diese Informationen auch lesen.

Die Hörbeiträge sind so aufgebaut, dass man die beiden Teile der ausführlichen Einleitung auch überspringen kann.

Im Februar 1934 verteidigten einige tausend österreichische Arbeiter und Arbeiterinnen in einem verzweifelten Aufstand die Demokratie gegen eine faschistische Diktatur. Der Kampf war aussichtslos, weil er zu spät begonnen hatte, und das war den meisten Beteiligten klar. Dennoch wollten sie nicht kampflos zusehen, wie die demokratische Republik, die sie sechzehn Jahre vorher erkämpft hatten, vernichtet wurde.

1918, nach dem verlorenen Weltkrieg, zerfiel die österreichische Monarchie. Die verschiedenen Völker des Habsburgerreichs verlangten nationale Unabhängigkeit und errichteten ihre eigenen Staaten. Wie sollte es nun in Österreich weitergehen?

Zwei große gesellschaftliche Gruppen standen sich gegenüber:

Auf der einen Seite die Arbeiter und Arbeiterinnen. Nicht mehr Landwirtschaft und Handwerk, sondern die Industrie war nun der entscheidende Wirtschaftsfaktor. Die Industriearbeiterschaft war selbstbewusst geworden, ein großer Teil der Arbeiterinnen und Arbeiter waren in der Sozialdemokratischen Partei und den Freien Gewerkschaften organisiert.

Auf der anderen Seite standen eben die Besitzenden, das Bürgertum: die Fabrikanten, Bankiers und Großkaufleute, die Aktienbesitzer und Börsenspekulanten und Großgrundbesitzer. Für sie bedeuteten die neu errungenen Rechte der Arbeiter eine Bedrohung ihrer Gewinne. Sie fürchteten eine Revolution, die sie enteignen, und ihre Bergwerke, Fabriken und Landgüter in Gemeinschaftseigentum umwandeln würde.

Zwischen ihnen standen die Bauern, Handwerker und kleinen Kaufleute. Sie gerieten durch die Konkurrenz des Großkapitals immer mehr in Bedrängnis, andererseits fürchteten sie, dass sie in einer sozialistischen Gesellschaft ebenfalls enteignet werden würden. Jede der beiden großen Gruppen versuchte, sie für sich zu gewinnen. Die Christlichsoziale Partei war als die Partei dieser kleinen Leute gegründet worden, doch hatte sie sich immer mehr in den Dienst des Großbürgertums gestellt.

Neben den beiden Großparteien gab es noch die Großdeutsche Volks-Partei, den Landbund, und verschiedene Kleinparteien wie die Kommunisten oder die jüdisch-nationale Partei.

Die ganze Geschichte der Ersten Republik war eine Geschichte des Kampfs um die Macht zwischen den beiden großen Gruppen: Arbeiterschaft und Bürgertum.

Die Soldaten, die in das deutschsprachige Österreich zurückkehrten, entstammten größtenteils der Arbeiterklasse. Auch sie hatten genug von der Monarchie. Nur nach langen, zähen Kämpfen hatte ihnen diese Monarchie nach und nach Rechte zugestanden wie das Recht, sich zu versammeln, Gewerkschaften zu bilden, zu streiken, und Vertreter ins Parlament zu wählen. Und schließlich hatte sie sie in einen Krieg geschickt, in dem es darum gegangen war, welche Unternehmergruppen wo Geschäfte machen durften.

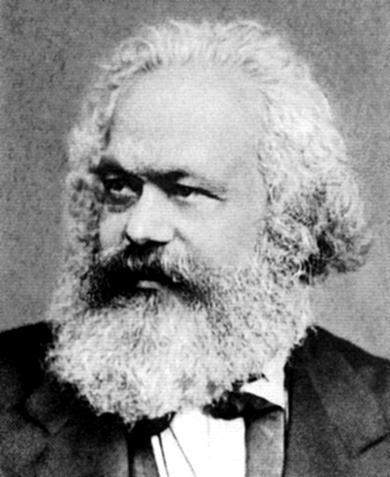

Die demokratische Republik war für viele Arbeiter aber nur ein Schritt auf dem Weg zu einer neuen Gesellschaftsordnung, die den Kapitalismus ablösen sollte. Im Kapitalismus besitzen wenige – Einzelunternehmer oder Gruppen von Aktionären – die Produktionsmittel, also die Industrieanlagen, Fuhrparks, Baumaschinen und so weiter. Aber die, die Arbeit machen, die eigentlichen Produzenten, besitzen nur ihre Arbeitskraft. In diesem System bekommen die, die den Reichtum erzeugen, den kleinsten Anteil daran. Doch das ist gar nicht der entscheidende Mangel dieses Systems. Wenn es nur darum ginge, dass die Unternehmer reich werden, während die Arbeitenden arm bleiben, dann würde es genügen, dass die Arbeitenden sich in Gewerkschaften zusammenschließen, und gemeinsam für einen größeren Anteil am Reichtum der Gesellschaft kämpfen. Wenn sie sich zusammenschließen, haben sie schließlich die Macht, die Arbeit zu verweigern, und dann nützen die Unternehmern ihre Maschinen nichts. Doch laut dem Philosophen und Ökonomen Karl Marx, der den Kapitalismus eingehend untersucht hatte, liegt das Problem tiefer. Das Problem liegt nicht darin, dass die Besitzenden einen Teil ihrer Gewinne verprassen. Wenn sie im Konkurrenzkampf bestehen wollen, müssen sie ja den größten Teil des Gewinns investieren, ihren Betrieb ständig modernisieren und erweitern. Das eigentlich Problem liegt darin, dass nur diese wenigen darüber entscheiden, was die Gesellschaft produziert, wo der Überschuss, den die Gesellschaft erarbeitet hat, investiert wird. Und der Unternehmer investiert nicht unbedingt dort, wo es für die Menschen am nützlichsten ist, sondern dort, wo er den größten Gewinn erwartet. Nur die Unternehmer entscheiden, ob Maschinengewehre oder Nähmaschinen erzeugt werden, ob gesunde Nahrungsmittel hergestellt werden oder solche, wo nur „Gesund“ draufsteht, und so weiter. Und wenn sie die Löhne der Arbeitenden so weit gedrückt haben, dass die Bevölkerung gar nicht alles, was im Land produziert wird, auch kaufen kann, dann versuchen sie, ihre Waren im Ausland zu verkaufen. So kommt es immer wieder zu Krisen, wenn die Unternehmer auf ihren Waren sitzen bleiben und ihre Kredite nicht zurückückzahlen können, und zu Kämpfen zwischen den Wirtschaftsräumen, die immer wieder in Kriege münden. Darum, so war die Schlußfolgerung, die Karl Marx zog, ist es notwendig, das kapitalistische System durch eines zu ersetzen, in dem die Arbeitenden gemeinsam darüber bestimmen, was produziert wird, wieviel davon konsumiert wird und wo der Überschuss investiert wird. Dieses Ziel, eine sozialistische Gesellschaft, verfolgte die Sozialdemokratische Partei.

In ihren Anfangsjahren war die Sozialdemokratische Partei in zwei Flügel gespalten. Der radikale Flügel wollte die sozialistische Gesellschaft durch einen gewaltsamen Umsturz erreichen, mit den Mitteln des Generalstreiks und des bewaffneten Aufstands. Der gemäßigte Flügel setzte auf demokratische Mittel. Man wollte die Mehrheit der Bevölkerung von der Notwendigkeit des Sozialismus überzeugen und durch demokratische Wahlen den Auftrag zur Umgestaltung der Gesellschaft erhalten. Überspitzt gesagt: Mit einer Mehrheit von 51% konnte der Umbau zur sozialistischen Gesellschaft beginnen. Beim Einigungsparteitag von Hainfeld 1888/89 setzte sich unter Victor Adler der gemäßigte Flügel durch.

Bei den Wahlen zur konstituierenden Nationalversammlung 1919 errang die Sozialdemokratische Partei die relative Mehrheit mit knapp 41% der Stimmen. In einer Koalitionsregierung mit der Christlichsozialen Partei (36%) setzten die Sozialdemokraten wichtige soziale Reformen durch: den Achtstundentag und die 48-Stunden-Woche, die Arbeitslosenversicherung, gesetzlichen Urlaub, Verbot der Kinderarbeit. Die Interessensvertretung der Arbeitenden durch Betriebsräte wurde gesetzlich garantiert und das Recht Kollektivverträge abzuschließen. Die Arbeiterkammer als gesetzliche Vertretung der Arbeitenden wurde geschaffen. Die Sozialdemokraten konnten ihre christlichsozialen Regierungspartner davon überzeugen, dass diese Reformen notwendig waren, weil sonst eine bolschewistische Revolution wie in Russland drohe.

Die Koalitionsregierung hielt nur bis Juni 1920. Bei den Wahlen im Herbst gelang es der Christlichsozialen Partei, den Bauern, kleinen Kaufleuten und Handwerkern Angst vor einer kommunistischen Revolution wie in Russland zu machen. Sie wurde mit fast 42% der Stimmen stärkste Fraktion im Parlament und blieb es bis 1930. Die Sozialdemokraten kamen auf fast 36%. Drittstärkste Kraft war die Großdeutsche Volkspartei. In den folgenden Jahren regierten die Christlichsozialen meist in Koalition mit den Großdeutschen. Obwohl die Christlichsozialen die sozialen Reformen mitbeschlossen hatten, sahen die bürgerlichen Regierungen unter christlichsozialer Führung in der Folge ihre Hauptaufgabe darin, diesen „sozialen Schutt“, wie sie es nannten, wieder wegzuräumen.

Am 1. Oktober 1920 trat die neue Bundesverfassung in Kraft: „Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volke aus.“ Das Bürgertum stand dieser Demokratie, für die es 1848 gekämpft hatte, mit Skepsis gegenüber. Die Herrschaft des Volkes war für die Besitzenden nicht mehr so attraktiv, wenn die besitzlose Mehrheit des Volkes nun mit eigener Stimme sprach. Walter Heinrich, der zu den theoretischen Begründern des Ständestaates zählt, sollte es 1929 so ausdrücken: „Im Parteienstaat vermögen sich die sachlichen Belange der einzelnen Lebensbereiche, vor allem die so wichtigen Belange der Wirtschaft, nicht mehr ungetrübt durchzusetzen.“ Und der mehrmalige christlichsoziale Bundeskanzler Prälat Ignaz Seipel: „Vollkommene Demokratie gibt es nur im Himmel oben.“

Im Mai 1920 gründete der Landtagsabgeordnete der Tiroler Christlichsozialen, Richard Steidle, die Tiroler Heimatwehr. In anderen Bundesländern wurden bald ähnliche Wehrverbände gegründet. Diese Heimwehren waren zunächst an Grenzstreitigkeiten mit ungarischen und jugoslawischen Truppen beteiligt. Doch als die Grenzen Österreichs endgültig feststanden, wurden sie weiter aufgerüstet, um, wie es hieß, den „militanten Marxismus“ abzuwehren. Diese Heimwehren wurden von Kreisen der Großindustrie, vor allem durch die Alpine-Montan-Gesellschaft, die fast die ganze Stahl- und Bergbauindustrie beherrschte, und durch ehemals adelige Großgrundbesitzer finanziert. Ehemalige Adelige und Offiziere der Monarchie übernahmen Führungspositionen. Auch die faschistischen Regierungen von Italien und Ungarn und verschiedene rechte Gruppierungen aus Bayern unterstützen die Heimwehren mit Geld und Waffenlieferungen.

1921 veröffentlichte der Nationalökonom und Philosoph Othmar Spann sein Buch „Der wahre Staat“. Spann entwarf darin eine Gesellschaftsordnung, die sich an mittelalterlichen Zünften orientierte. Der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit sollte dadurch überwunden werden, dass Unternehmer und Arbeitnehmer einzelner Wirtschaftszweige („Berufsgruppen“ und „Stände“) in gemeinsamen Instiutionen den Interessensausgleich vornehmen. Bei Konflikten sollte der Staat autoritär entscheiden. Spann stand in regelmäßigem Briefwechsel mit christlichsozialen Politikern wie Vaugoin, Buresch und Schuschnigg.

1922 begann der christlichsoziale Heeresminister Vaugoin systematisch die sozialdemokratischen Offiziere und Soldaten auszumerzen und durch konservative, ja monarchistische Chargen und Mannschaften zu ersetzen. In den langen Jahren, die er dem Ministerium vorstand, führte er diese Politik konsequent weiter, so dass schließlich die Armee nicht mehr als eine verlässliche Hüterin der Demokratie zu qualifizieren war. Eine ähnliche Entwicklung gab es auch bei Polizei und Gendarmerie.

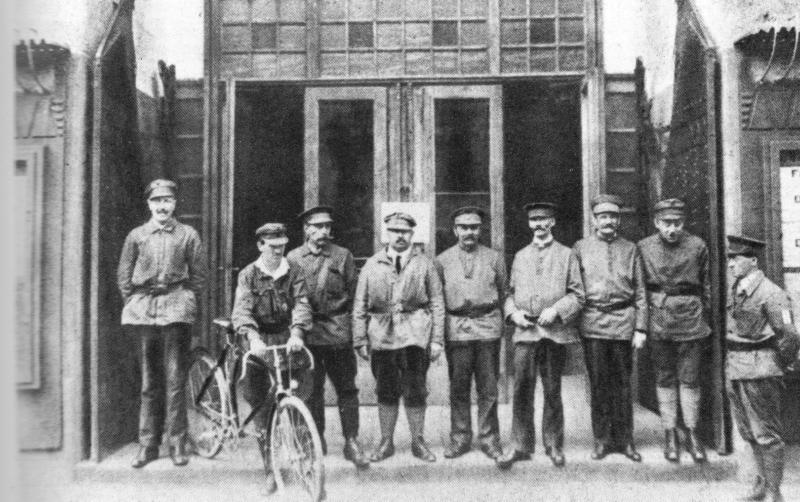

Als sozialdemokratisches Gegengewicht zu den Heimwehren wurde 1923 der Republikanische Schutzbund gegründet. Die Mitglieder wurden auf die demokratische Republik vereidigt, die sie gegen die Angriffe monarchistisch-konservativer oder autoritärer Kräfte zu schützen hatten. Der unmittelbare Anlass war der Mord an dem sozialdemokratischen Betriebsrat Franz Birnecker. Mitglieder der paramilitärischen Wehrformation Ostara hatten Teilnehmer an einer Versammlung des sozialdemokratischen Sportklubs Baumgarten mit Knüppeln überfallen. Als Birnecker seinen Genossen zu Hilfe eilte, wurde er von Schüssen tödlich getroffen. Der Polizei gelang es nicht, den Täter zu ermitteln. Der Mord an Birnecker war der erste in einer Reihe von politischen Morden in diesen Jahren.

Durch den Umsturz war 1919 das freie, allgemeine und gleiche Wahlrecht endlich auch in den Gemeinden eingeführt worden. Während die Sozialdemokratie bei den Nationalratswahlen von 1920 ihre Mehrheit verlor, behielt sie im Wiener Gemeinderat während der ganzen ersten Republik die absolute Mehrheit. Am 22. Mai 1919 wurde Jakob Reumann der erste sozialdemokratische Bürgermeister einer Millionenstadt. Die wirtschaftliche Lage Wiens war schwierig. Der Schwerindustrie und der Textilindustrie fehlten die Rohstoffe und Halbfertigwaren, die früher aus Gebieten der Monarchie gekommen waren, die nun im Ausland lagen. Der Konsumgüterindustrie wiederum fehlten die früheren Abnehmer ihrer Luxuswaren. Viele Arbeitsplätze in der Verwaltungszentrale der früheren Monarchie gab es nun nicht mehr. Die Bevölkerung war verarmt, auf den Sparbüchern lag nur mehr halb so viel Geld wie vor dem Krieg. Sechs Siebentel der Bevölkerung waren proletarisch, also Arbeiter und Angestellte und deren Familien. Die meisten Menschen arbeiteten in Klein- und Mittelbetrieben.

Trotz den Schwierigkeiten begann die sozialdemokratische Stadtverwaltung sofort mit einem großen Reformwerk, das international Beachtung fand. Die Hauptgebiete waren der Bau von Wohnungen, eine Schulreform, die Gesundheitsvorsorge und die allgemeine Sozialpolitik.

Der Lehrer Otto Glöckel hatte schon als Unterrichtsminister der ersten Koalitionsregierung eine Schulreform eingeleitet. Nachdem er aus der Regierung ausscheiden musste, setzte er seine Arbeit als Präsident des Wiener Stadtschulrats fort. Die Schule sollte keine „Drillschule“ mehr sein, sondern eine demokratische „Lern- und Arbeitsschule“. Die Prügelstrafe wurde abgeschafft. Vor dem Krieg waren bis zu 47 Kinder in einer Klasse gesessen, nun durften es nur mehr 29 sein. Der Unterricht sollte an die Lebenssituation der Kinder anknüpfen, im Sprachunterricht sollte zum Beispiel vom Dialekt ausgegangen werden. Grammatikregeln sollten die Kinder nicht einfach auswendig lernen, sondern gemeinsam mit dem Lehrer oder der Lehrerin erarbeiten. Eine Gesamtschule für alle 10 bis 14jährigen konnte Glöckel nicht durchsetzen. Doch die bisherige Bürgerschule wurde durch die Hauptschule ersetzt, und die Lehrpläne wurden so abgestimmt, dass es möglich wurde, nach der Hauptschule aufs Gymnasium zu wechseln. Glöckel führte auch die Schulgemeinden ein, die die Erziehung der Kinder zur Demokratie fördern sollten. Die Teilnahme am Religionsunterricht war nicht mehr vepflichtend, sondern freiwillig. Die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer wurde nach den neuesten Erkenntnissen der Psychologie gestaltet. Anstatt zu strafen und zu verbieten sollten die Lehrenden erkennen, was die Ursachen der Probleme ihrer Schülerinnen und Schüler waren.

Auch auf die Erwachsenenbildung legte die Gemeinde Wien großen Wert. Die Arbeitenden sollten die Möglichkeit bekommen, eine umfassende Bildung nachzuholen. Die Volkshochschulen, die schon zur Zeit der Monarchie gegründet worden waren, erhielten von der Gemeinde großzügige Förderungen.

Für die Gesundheits- und Sozialpolitik war der Arzt Professor Julius Tandler als Stadtrat verantwortlich. „Wer Kindern Paläste baut, reißt Kerkermauern nieder“, war einer seiner Leitsätze. Ihm ging es darum, Krankheiten von vornherein zu verhindern, anstatt sie erst später zu heilen. Da er in den sozialen Verhältnissen die Ursache vieler Erkrankungen erkannte, engagierte er sich in sozialen Fragen und kam dadurch in Kontakt mit der Sozialdemokratie, der er sich bereits während des Ersten Weltkriegs anschloss. Die Tuberkulose, auch „Wiener Krankheit“ genannt, war die Volksseuche der Arbeiterschaft. Im Arbeiterbezirk Favoriten starben vor dem Krieg sechs Mal so viele Menschen an Tuberkulose wie im noblen ersten Bezirk. Denn nicht jeder, der sich mit Tuberkulose infiziert, erkrankt auch, sondern vor allem Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Schlechte Ernährung, feuchte, enge Wohnungen, übermäßige körperliche Belastung und zu wenig Erholung fördern diese Krankheit. Unter Tandler wurden bessere Diagnosemethoden eingeführt und die Zahl der Betten in Lungenheilstätten in Wien erhöht. Doch zur Vorbeugung errichtete die Gemeinde Freibäder und Kinderfreibäder, Parks und Sportplätze und sorgte mit den Gemeindebauten für bessere Wohnverhältnisse. Vor dem Krieg endete in Wien die Tuberkulose für ein Drittel der Erkrankten tödlich. 1923 nur mehr für 13% und 1932 nur mehr für 9%.

Soziale Hilfe wurde in Tandlers Amtszeit von einer Gnade zu einem Recht für alle, die sie brauchten, und Tandlers Sozialpolitik wurde weltweit zum Vorbild. Im Wien der Zwischenkriegszeit entstand ein Netz von Kindergärten und Kinderhorten, Mutterberatungsstellen und Schulzahnkliniken – alles Einrichtungen, wie es sie in dieser Art und Dichte sonst nirgendwo gab. Tandler führte 1927 das kostenlose Säuglingswäschepaket ein – kein Wiener Kind sollte mehr auf Zeitungspapier zur Welt kommen. Bedingung war eine Vorsorgeuntersuchung der werdenden Mutter. Überreicht wurde das Wäschepaket damals noch persönlich im Rahmen eines Hausbesuchs, bei dem die Fürsorgerinnen auch einen Blick auf die familiären Verhältnisse des Neugeborenen werfen konnten. Vor dem Krieg starben in Wien mehr Kinder im 1. Lebensjahr als im übrigen Österreich, nämlich15 Prozent. 1930 waren es nur mehr 7,5 Prozent, das lag unter dem gesamtösterreichischen Durchschnitt.

Zur Verbesserung der Hygiene trug bei, dass die Müllabfuhr kostenlos war. Strom, Gas und Wasser wurden zu Preisen geliefert, die nur ausreichen sollten, die Kosten zu decken. Die christlichsoziale Stadtverwaltung hatte damit hohe Gewinne gemacht.

Man hat Julius Tandler vorgeworfen, dass er theoretische Überlegungen über „lebensunwertes Leben“ angestellt hat. Er hat diesen Ausdruck wörtlich gebraucht, und zum Beispiel vorgerechnet wieviel „die 30.000 Vollidioten Deutschlands diesem Staat“ kosten. Doch während die Nazis „Asoziale“ in Konzentrationslager sperrten und Behinderte umbrachten, diente Tandlers praktische Politik der Vorbeugung: „Was wir für die Jugendhorte ausgeben, werden wir an Gefängnissen ersparen. Was wir für Schwangeren- und Säuglingsfürsorge verwenden, ersparen wir an Anstalten für Geisteskranke.“

Das größte soziale Problem in Wien war die Wohnungsnot. In der Gründerzeit des neunzehnten Jahrhunderts hatten private Bauherren Zinskasernen aufgestellt, mit prächtig geschmückten Fassaden und elenden Wohnungen. Die typische Wohnung hatte ein Zimmer und eine Küche. Die Küche war gleichzeitig Vorraum und hatte nur ein Fenster zum Gang, also kein direktes Licht. In jedem Stockwerk gab es auf dem Gang ein Klo und einen Wasserhahn, die Bassena. Die Wohnungen waren überbelegt. Um die Miete zahlen zu können, mussten die Familien noch Untermieter aufnehmen oder Bettgeher, also Menschen, die untertags zum Schlafen kamen und dafür zahlten. Noch während des Krieges hatte die kaiserliche Regierung ein Gesetz zum Mieterschutz erlassen. Um die Familien der eingerückten Sodaten zu schützen, durften die Mieten nicht erhöht werden. Durch die Nachkriegsinflation waren die Mieten noch stark entwertet worden. Auch nach dem Krieg trat die Sozialdemokratie dafür ein, den Mieterschutz beizubehalten. Doch auch die bürgerlichen Regierungen zögerten, ihn abzuschaffen, denn erhöhte Mieten hätten wiederum Lohnforderungen der Arbeitenden nach sich gezogen. Auch die kleinen Handwerker und Kaufleute waren auf den Mieterschutz für ihre Werkstätten und Geschäftslokale angewiesen.

Da die Hausherren nichts verdienten, gab es keinen privaten Wohnungsbau und die bestehenden Häuser wurden nicht renoviert. Die Gemeinde musste also selbst Wohnungen bauen. Die Gemeindebauten des Roten Wien bestimmen noch heute das Bild der Stadt. Die Gemeinde Wien erstellte in den dreizehn Jahren von 1920 bis 1933 58.000 Wohnungen in größeren Anlagen und 5.200 Siedlungshäuser. Sie schuf Wohnraum für 220.000 Menschen. Die Wohnungen hatten Klo und Wasser innen, elektrisches Licht und Gas. Sie waren zwar meist weniger als 50 Quadratmeter groß, doch standen den Mieterinnen und Mietern standen aber auch noch Gemeinschaftsbäder, Waschküchen, Leseräume, und andere Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfügung. Die meisten Gemeindebauten hatten große begrünte Höfe mit Ruhebänken und Kinderspielplätzen. In den größeren Anlagen wurden Geschäftslokale, Kindergärten, Mütterberatungsstellen, Bibliotheken, Vereinslokale von vornherein mit eingeplant.

Woher nahm die Stadt Wien das Geld für all das? Auch das Finanzierungsmodell des Roten Wien war einzigartig. Die Ausgangsbedingungen waren nicht nur ungünstig. Zwar war die wirtschaftliche Lage nach dem Krieg katastrophal. Doch konnte das Rote Wien auf einigen Errungschaften der Luegerschen Stadtverwaltung aufbauen: Hochquellenwasserleitung, Verkehrsbetriebe, Gaswerke und Elektrizitätswerke waren vorhanden. Zu Luegers Zeiten waren die städtischen Betriebe freilich auf Gewinn ausgerichtet gewesen. Außerdem hatte die Inflation es der Gemeinde leicht gemacht, die alten Schulden aus der Zeit der christlichsozialen Verwaltung zurückzuzahlen. Da die private Bautätigkeit darniederlag, waren auch die Bodenpreise niedrig, und die Gemeinde konnte durch Mittelsmänner die Grundstücke für die Gemeindebauten relativ günstig erwerben. Doch die finanzielle Grundlage des Roten Wien war das Steuersystem, für das der Finanzstadtrat Hugo Breitner verantwortlich war.

Wichtigste Punkte von Breitners Finanzpolitik waren:

1) Die Gemeinde nahm keine Kredite auf. Alle Investitionen der Gemeinde mussten aus den Einnahmen bezahlt werden. So blieb die Gemeinde unabhängig von Banken und das Budget wurde nicht durch Kreditzinsen belastet.

2) Seit 1922 war Wien ein eigenes Bundesland und konnte zusätzlich zu den staatlichen eigene Steuern erheben. Die Steuern, die die Gemeinde einhob, waren stark progressiv, das heißt, wer wenig verdiente, wurde kaum belastet, die hohen Einkommen aber umso stärker. Einige Steuern waren reine Luxussteuern, z.B. eine Steuer auf Reitpferde oder auf große Privatautos. Ein typisches Beispiel ist die Hauspersonalabgabe. Wer eine Hausgehilfin beschäftigte, musste noch keine Steuer bezahlen. Für die zweite waren 4 Schilling 16 Groschen zu bezahlen. Ein Haushalt mit 59 Dienstboten – das war der Haushalt der Bankiersfamilie Rothschild – bezahlte aber fast 300.000 Schilling an Hauspersonalabgabe, also ca. 5.000,- Schilling pro Dienstboten.

3) Die städtischen Unternehmen, z.B. Verkehrsbetriebe, Gaswerk, Elektrizitätswerk und so weiter, sollten keine Gewinne abwerfen, sondern nur kostendeckend arbeiten.

Das Budget von 1925 war zur Hälfte aus dem Anteil an den Bundessteuern und zur Hälfte aus den Gemeindesteuern finanziert. 40% der Gemeindesteuern brachte die Fürsorgeabgabe auf. Alle Gewerbebetriebe mussten 4% der Lohnsumme als Steuer abliefern, Banken 8%. Der nächste große Brocken war die Wohnbausteuer, sie machte ungefähr 20% der Einnahmen aus Gemeindesteuern aus. Je höher die Miete war, die jemand bezahlte, um so höher in Prozent war die Wohnbausteuer. Die Bewohner billiger Wohnungen mussten also fast keine Steuer zahlen, doch die teuersten Wohnungen, das oberste halbe Prozent, brachte fast die Hälfte der Einnahmen. Das Wohnbauprogramm der Gemeinde konnte zu einem Drittel aus dieser Wohnbausteuer finanziert werden. „Unbeirrt von all dem Geschrei der steuerscheuen besitzenden Klassen holen wir uns das zur Erfüllung der vielfachen Gemeindeausgaben notwendige Geld dort, wo es sich wirklich befindet“, sagte Breitner. Von den bürgerlichen wurde Breitner als „Steuersadist“ bezeichnet, weil ihm immer wieder etwas Neues einfiel, um das Geld dort zu holen, wo es wirklich war: Die Betriebskosten der Schulzahnkliniken liefern die vier größten Wiener Konditoreien [...] Die Schulärzte zahlt die Nahrungsmittelabgabe des Sacher. Die gleiche Abgabe vom Grand-Hotel, Hotel Bristol und Imperial liefert die Aufwendungen für die Kinderfreibäder. Das städtische Entbindungsheim wurde aus den Steuern der Stundenhotels erbaut und seine Betriebskosten deckt der Jockey-Klub mit den Steuern aus den Pferderennen.

Die rechte Seite griff die Sozialpolitik der Gemeinde vehement an: Die Gemeindebauten würden einstürzen, wurde vorherhergesagt, von einer Fürsorgeinflation gesprochen, und die Breitnersteuern würden die Wirtschaft schädigen. In Wahrheit aber brachte die Bautätigkeit der Gemeinde Wien Aufträge für die Wirtschaft und half Arbeitsplätze zu erhalten. 1919, gleich nach dem Krieg, waren drei Viertel aller österreichischen Arbeitslosen in Wien, 1933, auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, weniger als die Hälfte, nämlich 45%.

Die erfolgreichen Reformen im Roten Wien erleichterten zwar die Lage der arbeitenden Bevölkerung in der Hauptstadt, sie zeigten, dass eine andere Politik möglich war, doch sie konnten nichts an den grundlegenden Problemen des Landes ändern.

Durch den Krieg war das Land verarmt. Der Staat nahm nicht genug ein, um die Beamten zu bezahlen, die Arbeitslosen zu unterstützen, die Lebensmittelpreise zu stützen und all seinen anderen Aufgaben nachzukommen. Er musste Kredite aufnehmen, und zum Teil borgte er sich das Geld bei der eigenen Notenbank aus,das heißt, er ließ Geld drucken. Das Geld wurde immer mehr, doch es gab deswegen nicht mehr zu kaufen. Also stiegen die Preise, das Geld wurde immer weniger wert. Diese Hyperinflation ging vor allem auf Kosten der Lohnabhängigen, die für ihr Gehalt immer weniger kaufen konnten. Die Sozialdemokraten forderten, dass das fehlende Geld durch Besteuerung der Reichen hereingebracht werden sollte, doch die Regierung setzte auf weitere Kredite. Bald hatte die Krone nur mehr ein 14.000stel des Werts von vor dem Krieg.

1922 erhielt Österreich nach Verhandlungen mit dem Völkerbund einen großen Kredit, um seinen Staatshaushalt wieder in Ordnung zu bringen. Da die Verhandlungen in Genf geführt wurden, spricht man von der „Genfer Sanierung“. Für den Kredit bürgten die Regierungen Großbritanniens, Frankreichs, Italiens und der ČSR. Doch dafür wurden strenge Bedingungen gestellt. Der Staat musste seine Ausgaben verringern: Er entließ oder pensionierte ein Drittel der Bundesbediensteten. Sozialausgaben wurden gestrichen und Massensteuern erhöht. So wurde erreicht, dass der Staatshaushalt bald wieder ausgeglichen war und die Währung – der neu eingeführte Schilling – nun stabil blieb. Doch die Folge für die Menschen war, dass es noch mehr Arbeitslose gab, dass die Massen noch weniger Geld zum Ausgeben hatten und die Wirtschaft daher noch weniger Waren im Inland verkaufen konnte. Um trotz dieser Krise ihre Profite zu halten senkte die Industrie die Löhne und forderte, den Achtstundentag wieder abzuschaffen.

Während die Arbeiterschaft um einen menschenwürdigen Lebensstandard kämpfen musste, erwarben Spekulanten wie Camillo Castiglioni oder Sigmund Bosel ungeheure Vermögen – und verspielten sie wieder. Streiks und Demonstrationen waren an der Tagesordnung.

Nicht zuletzt wegen der sichtbaren Erfolge in Wien wurde die Sozialdemokratie im ganzen Land stärker. Bei den Wahlen 1923 bekam sie 39,6 Prozent der Stimmen, 3,61 Prozent mehr als 1920. Auch die Zahl der Parteimitglieder stieg. Doch was der Sozialdemokratie nicht gelang, war, die Bauernschaft für sich zu gewinnen. Die Sozialdemokraten planten, den Großgrundbesitz zu enteignen, und das erschreckte auch die kleinen Bauern, die noch dazu stark an die katholische Kirche gebunden waren.

1926 gab sich die Sozialdemokratische Partei beim Parteitag in Linz ein neues Programm. Darin stand die Forderung nach strenger Durchführung des Achtstundentags, gleichem Lohn für gleiche Arbeit bei Frauen und Männern, Gratisvergabe von Verhütungsmitteln, Straffreiheit für Schwangerschaftsabbruch, Ausbau der Kinderbetreuungsstätten, kostenlose Schulen und Lehrmittel, Gesamtschule, Ausklammerung der Kirche aus den Schulen, Gleichwertigkeit aller Religionsgemeinschaften, Trennung von Kirche und Staat. Das Hauptziel blieb die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung auf demokratischem Weg. Doch die Demokratie musste aucgh wehrhaft beschützt und verteidigt werden. Die Linken in der Partei zweifelten daran, dass die besitzenden Klassen sich ihre Entmachtung einfach gefallen lassen würden, und dass Bundesheer und Polizei treu zu einer demokratisch gewählten sozialistischen Regierung stehen würden. Daher stand im Programm auch zu lesen, dass im Fall einer Gegenrevolution die Arbeiterschaft die Macht im Staat im Bürgerkrieg erringen und den Widerstand der Bourgoisie mit den Mitteln der Diktatur des Proletariats brechen musste. Diese radikale Rhetorik stand im krassen Gegensatz zur tatsächlichen Reformpolitik der SP, wie man sie vor allem in Wien sehen konnte.

Bei der Nationalratswahl 1927 konnte die SDAP wieder Stimmen dazu gewinnen. Sie stand jetzt bei 42,3 Prozent.

Im Burgenland machte sich der monarchistische Frontkämpferbund gegen die demokratische Republik stark. So baute der Schutzbund auch dort örtliche Organisationen auf. Am 30. Jänner 1927 verantalteten die Frontkämpfer eine Versammlung, der Schutzbund demontrierte dagegen. Aus einem Gasthaus schossen Frontkämpfer auf die Schutzbündler und töteten einen Mann und ein Kind. Im Juli wurden die Täter von einem Geschworenengericht freigesprochen. Die Führung der Sozialdemokratie war unschlüssig,wie sie darauf reagieren sollte. Einerseits war es ein krasses Fehlurteil. Andererseits hatte sie für die Einführung von Geschworenengerichten gekämpft. In der Arbeiterzeitung erschien allerdings ein flammender Protest. Demonstrationszüge machten sich auf den Weg in die Stadt. Als sie nicht zum Parlament vordringen konnten, wandte sich ihr Zorn gegen den Justizpalast. Demonstranten drangen ins Haus ein, warfen Akten auf die Straße, zündeten Mobiliar an. Viel zu spät rückte der Schutzbund an, um die Demonstration in geordnete Bahnen zu lenken, konnte aber nichts ausrichten. Die Massen hinderten die Feuerwehr am Löschen. Der Polizeipräsident Schober ließ die Polizisten mit Gewehren ausrüsten. Die Polizisten schossen wahllos in die Menge, 89 Menschen starben, darunter 5 Polizisten. Die Ereignisse des 15. Juli zeigten, dass die Arbeitermassen keineswegs so diszipliniert der sozialdemokratischen Führung folgten, wie die es gerne sehen wollte. Und sie ermutigten die Gegner der Demokratie, den Weg der bewaffneten Gewalt weiter zu verfolgen.

Die Sozialdemokratie beschloss, den Schutzbund nun ernsthaft militärisch zu trainieren und zu einer disziplinierten Truppe umzugestalten. In der Schutzbundführung war man sich nicht einig über die Strategie. Das Konzept von Major Eifler ging davon aus, dass im Fall eines faschistischen Staatstreichs der Schutzbund wie eine reguläre Truppe gegen Bundesheer und Polizei antreten sollte, um die Republik zu verteidigen. General Körner vertrat die Ansicht, dass in einem solchen Fall der Schutzbund nur im Rahmen eines allgemeinen Volksaufstands erfolgreich sein könnte. Eifler setzte sich durch und Körner trat aus der Schutzbundführung aus.

Der spätere Bundeskanzler Bruno Kreisky, damals Bildungsfunktionär der Sozialistischen Arbeiterjugend, sagte dazu: „Unter dem Kommando von Major Eifler, der ja ein Militär war, und unter denen, die den Schutzbund organisiert hatten, hat man die These vertreten: Zivilisten sollen sich von den Kämpfen fernhalten. Das machen wir, wir sind die Armee. Das war der konzeptive Wahnsinn, den der General Körner schon bekämpft hat. … Entweder man bereitet sich auf einen Bürgerkrieg vor, dann muss jeder an die Front, auch jede Frau, dann muss alles mobilisiert werden, oder man hat eine Privatarmee.“

Da seit der Genfer Sanierung die Arbeitslosigkeit immer hoch blieb, zahlten die Unternehmer sehr niedrige Löhne. „Du bist nicht zufrieden mit dem, was wir zahlen? Da draußen warten noch 100 andere auf deinen Job!“ Die Preise stiegen jedoch. So waren die Arbeitenden immer wieder gezwungen, mit Streiks Lohnerhöhungen zu erkämpfen. Rund eine Million Arbeitende waren in den Freien Gewerkschaften organisiert, die unter sozialdemokratischer Führung standen. Daneben gab es noch die christlichen und deutschnationalen Gewerkschaften. Das Streikrecht und die Gewerkschaften waren der Unternehmerschaft natürlich ein Dorn im Auge. 1928 gründeten in Donawitz, das damals ein Zentrum der Stahlindustrie war, Mitglieder des steirischen Heimatschutzes die „Unabhängige Gewerkschaft“. Diese sogenannte Gewerkschaft wurde direkt von den Unternehmern finanziert, vor allem von der Alpine-Montan-Gesellschaft, die der größte Stahlproduzent war. Diese „gelben Gewerkschaften“, wie die Arbeitenden sie nannten, propagierten den „Wirtschaftsfrieden“ und hatten im Grunde nur die Aufgabe, die Arbeiter von Streiks abzuhalten.

Im August 1929 griff der steirische Heimatschutz eine Festveranstaltung der Sozialdemokraten im steirischen St. Lorenzen an. Es gab eine Schießerei, bei der drei Schutzbündler starben. Die steirischen Behörden hatten nichts unternommen, um die von der Heimwehr geplante Provokation zu unterbinden. Die Christlichsozialen nahmen das Ereignis zum Anlass, eine Verfassungsänderung zu fordern. Besonders Seipel drängte auf diktatorische Vollmachten für den Bundespräsidenten und eine Einschränkung der Rechte des Parlaments. In zähen Verhandlungen konnten die Sozialdemokraten diesen Vorstoß abwehren. In der Verfassung von 1929 wurde die Rolle des Bundespräsidenten zwar aufgewertet, die parlamentarische Demokratie blieb aber noch intakt.

Im Oktober 1929 begann mit einem Börsenkrach in den USA die Weltwirtschaftskrise. In den gesamten 20er Jahren war die Produktivität der Industrie enorm gewachsen, vor allem wegen der Einführung der Fließbandarbeit. Waren waren im Überfluss vorhanden. Doch die Einkommen waren sehr ungleich verteilt: Die obersten 10% der Bevölkerung verdienten fast 50% aller Einkommen, während die übrigen 90% sich mit der anderen Hälfte begnügen musste. Das führte aber dazu, dass die Masse der Bevölkerung die angebotenen Waren gar nicht kaufen konnte. Nach dem Krieg konnten die USA große Mengen nach Europa vekaufen, doch inzwischen hatte sich die europäische Wirtschaft erholt und die Exporte gingen zurück. Viele Menschen kauften das, was sie brauchten, auf Kredit. Auch Unternehmen nahmen Kredite auf um investieren zu können. Die Konkurrenz zwingt die Unternehmen, auch dann zu investieren, wenn eigentlich der Markt gesättigt ist. Jedes Unternehmen hofft, die eigenen Waren zu verkaufen und die Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen. Viele Menschen kauften auch Aktien auf Kredit, in der Hoffnung, schnell genug Geld zu verdienen, um den Kredit zurückzahlen zu können. Doch irgendwann wollen die, die das Geld hergeborgt haben, es wieder zurückbekommen. Dann zeigt sich, dass eine Reihe von Unternehmen nicht genug verdient hat, weil die Bevölkerung nicht genug gekauft hat. Die Unternehmen können ihre Kredite nicht zurückzahlen, ihre Aktien verlieren an Wert, Panik bricht aus, alle wollen ihre Aktien verkaufen, dadurch sinken die Kurse, Betriebe müssen schließen, Arbeitende werden entlassen, noch weniger Waren können verkauft werden. Die Banken bekommen das Geld, das sie verborgt haben, nicht mehr zurück und können ihrerseits das Geld, das sie den Sparern und Anlegern schulden, nicht zurückzahlen, und müssen in Konkurs gehen. Sie reißen die Unternehmen, an denen sie beteiligt sind, mit in den Strudel.

Die österreichische Creditanstalt – 1855 von Salomon Rothschild gegründet - war die größte Bank der Monarchie gewesen und immer noch eine der größten Banken Mitteleuropas. Viele große Unternehmen waren bei ihr verschuldet, und als diese Unternehmen infolge der Krise zahlungsunfähig wurden, musste schließlich auch die Creditanstalt 1931 Konkurs anmelden. Sie riss wiederum zahlreiche Banken und Unternehmen in der ganzen Welt mit in den Abgrund.

Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise 1933 gab es in Österreich 557.000 unterstützte Arbeitslose. Zusammen mit denen, die keine Unterstützung mehr bekamen, waren es 750.000, 38 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung.

1930 verkündete Heimwehrbundesführer Steidle bei einer Heimwehrversammlung in Korneuburg ein politisches Programm, das als Korneuburger Eid bekannt wurde. Darin hieß es unter anderem: Wir wollen nach der Macht im Staate greifen und zum Wohle des gesamten Volkes Staat und Wirtschaft neu ordnen. […] Wir verwerfen den westlichen demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat! […] Wir kämpfen gegen die Zersetzung unseres Volkes durch den marxistischen Klassenkampf und die liberal-kapitalistische Wirtschaftsgestaltung. Auch Julius Raab, der spätere ÖVP-Bundeskanzler, damals Landesführer der Niederösterreichischen Heimwehr, schwor diesen Eid.

1930 waren in Österreich wieder Nationalratswahlen, und diesmal wurde die Sozialdemokratie wieder stärkste Partei im Parlament. Sie bekam 41 Prozent der Stimmen und 72 Mandate, die Christlichsozialen, unterstützt von Teilen der Heimwehr unter Emil Fey, bekamen nur etwas unter 36 Prozent. Die Großdeutschen gemeinsam mit dem Landbund kamen auf 11,6 %. Der Heimwehrführer Ernst Rüdiger Starhemberg (aus dem Fürstengeschlecht der Starhemberg) kam mit seinem Heimatblock auf 6,2 % der Stimmen und 8 Mandate im Nationalrat. Die Nationalsozialisten schafften es zwar noch nicht in den Nationalrat, bekamen aber immerhin 3 Prozent der Stimmen.

Auch wenn die Sozialdemokraten keine Regierung bilden konnten und noch weit von den angestrebten 51% entfernt waren, gab das Wahlergebnis den bürgerlichen Kräften zu denken. Der Führer des steirischen Heimatschutzes, der Judenburger Rechtsanwalt Walther Pfrimer, versuchte im September 1931 einen Putsch und rief sich zum Führer des Staates Österreich aus. Der Putsch brach zwar zusammen, doch im darauf folgenden Hochverratsprozess wurde Pfrimer freigesprochen. Die Regierung zog keinerlei politsche Konsequenzen, obwohl nun wirklich an der antidemokratischen Gesinnung der Heimwehrbewegung kein Zweifel mehr sein konnte.

Im April 1932 wurden in fünf Bundesländern Landtagswahlen abgehalten. Nur die Sozialdemoktraten konnten ihren Mandatsstand halten. Die Christlichsozialen erlitten schwere Verluste. Und die Nationalsozialisten errangen auf einen Schlag in Wien 15, in Niederösterreich 8 und in Salzburg 6 Abgeordnete. Einer ihrer Wahlslogans war: 500.000 Arbeitslose, 400.0000 Juden. Ausweg sehr einrfach! Wählt Nationalsozialisten!

Nachdem mehrere schwache bürgerliche Regierungen gescheitert waren, beauftragte Bundespräsident Miklas den bisherigen Landwirtschaftsminister Engelbert Dollfuß mit der Bildung einer neuen Regierung. Dollfuß nahm gleich drei Repräsentanten der Heimwehr als Minister in seine Regierung.

Und schon startete diese Regierung ihren Angriff auf die demokratische Gewaltenteilung. Dollfuß‘ juristischer Berater grub ein Gesetz aus dem Kriegsjahr 1917 aus, das beim Übergang zur republikanischen Verfassung gewissermaßen übersehen worden war, das „Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz“. Es erlaubte der Regierung, Notverordnungen ohne Zustimmung des Parlaments zu erlassen. Allerdings nur „während der Dauer der durch den Krieg herovrgerufenen außergewöhnlichen Verhältnisse“ und auch nur auf wirtschaftlichem Gebiet. Den Zusammenbruch der Creditanstalt benützte Justizminister Schuschnigg, eine solche Notverordnung zu erlassen, und zwar, um zu ermöglichen, dass die Privatvermögen der Schuldigen am Bankenkrach gepfändet werden konnten. Damit brachte er die Sozialdemokratie in eine Zwickmühle: Einerseits forderte auch die Sozialdemokratie, dass die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen wurden. Andererseits war die Umgehung des Parlaments ein Verfassungsbruch und eine ernste Bedrohung der Demokratie. Die Sozialdemokraten protestierten im Parlament heftig gegen diese Vorgangsweise, aber ohne Erfolg.

Die Rettung der Creditanstalt hatte den österreichischen Staat rund eine Milliarde Schilling an Steuergeldern gekostet. Dieses Geld fehlte an allen Ecken und Enden. Der Staat kam auch seiner Verpflichtung, das Defizit der Bundesbahn zu decken, nicht nach, und so konnten die Gehälter der Bahnbediensteten für März 1933 nur in drei Raten ausbezahlt werden. Das war ein Bruch des Kollektivvertrags, und die Eisenbahner antworteten am 1. März mit einem zweistündigen Streik. Auch die christlichsozialen und die deutschnationalen Gewerkschaften beteiligten sich. Die Regierung grub eine kaiserliche Verordnung aus dem Weltkrieg aus und ließ eine große Anzahl von Eisenbahnern verhaften und mit Arrest- und Geldstrafen bedrohen.

Um die Eisenbahner zu schützen, verlangten die Sozialdemokraten eine dringliche Sitzung des Nationalrats für den 4. März. Zur Abstimmung standen drei Anträge: Die Sozialdemokraten forderten die Auszahlung der Gehälter nach dem Kollektivvertrag und die Straffreiheit für die Eisenbahner. Auch die Großdeutschen forderten Straffreiheit für die Eisenbahner. Der christlichsoziale Antrag trat für eine milde Bestrafung ein. Da die Sozialdemokraten mandatsstärkste Partei waren, stellten sie den ersten Parlamentspräsidenten, Karl Renner. Der ließ alle drei Anträge abstimmen. Der sozialdemokratische wurde abgelehnt, der großdeutsche Antrag mit einer Stimme Mehrheit angenommen. Doch stellte sich heraus, dass bei der Stimmabgabe Stimmzettel verwechselt worden waren. Nach einer heftigen Geschäftsordnungsdebatte, in der Renners Entscheidung über die Abstimmung angezweifelt wurde, legte Renner sein Präsidentenamt nieder, damit er bei der Wiederholung der Abstimmung mitstimmen konnte, was er als Präsident nicht durfte. Daraufhin legten auch der christlichsoziale zweite Präsident und der großdeutsche dritte Präsident ihr Amt nieder. Das Parlament ging ohne Beschluss auseinander. Für einen solchen Fall war in der Geschäftsordnung nichts vorgesehen. Nur der Nationalratspräsident konnte eine Sitzung einberufen.

Die Geschäftsordnungskrise hätte durch einen einvernehmlichen Beschluss aller Parteien bereinigt werden können. Der Bundespräsident hätte auch auf Antrag der Regierung den Nationalrat auflösen und Neuwahlen ausschreiben können. Doch Dollfuß wählte einen anderen Weg. Er erklärte, das Parlament hätte sich selbst ausgeschaltet, doch die Regierung sei weiterhin im Amt und von der Parlamentskrise nicht berührt. Als der dritte Nationalratspräsident Straffner seinen Rücktritt widerrief und für den 15. März eine Nationalratssitzung einberief, ließ Dollfuß das Parlament von Polizei besetzen. Die Zusammenkunft der Abgeordneten ließ er als „nicht genehmigte Versammlung“ auflösen.

Schon am 7. März verfügte die Dollfuß-Regierung die Vorzensur über die Zeitungen. Am 31. März verbot sie den Republikanischen Schutzbund. Am 21. April erließ sie ein Streikverbot. Der Aufmarsch am 1. Mai wurde untersagt. Am 10. Mai verordnete die Regierung die Aussetzung aller Wahlen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. Am 20. Mai gründete Dollfuß die Vaterländische Front als Sammelbecken für alle vaterländisch und christlich gesinnten Österreicher. Sie wurde später zur austrofaschistischen Einheitspartei. Am 26. Mai wurde die Kommunistische Partei Österreichs aufgelöst. Am 26. Mai wurden aus Heimwehrmitgliedern eine Hilfspolizei, das „freiwillige Schutzkorps“ gebildet. Am 27. Mai traten dollfußtreue Verfassungsrichter zurück, um den Verfassungsgerichtshof zu lahmzulegen nd so Einsprüche gegen die Verfassungsbrüche der Regierung zu verhindern. Am 19. Juni wurde die NSDAP und der steirische Heimatschutz verboten und einen Tag später – auf Wunsch der katholischen Kirche – der Freidenkerbund. Im August besuchte Dollfuß Mussolini um Unterstützung gegen Hitlerdeutschland zu bekommen und versprach, energisch gegen die Sozialdemokratie vorzugehen. Am 20. September entfernte Dollfuß die letzten Kritiker seines autoritären Kurses aus der Regierung. Am 23. September beschloss die Regierung die Errichtung von Anhaltelagern für politische Häftlinge, am 10. November führte sie die Todesstrafe wieder ein.

Der Industriellen-Klub bedankte sich schon am 30. März bei der Dollfuß-Regierung: „Die Industrie erwartet von der Regierung, dass sie nunmehr, unbeirrt durch parteipolitische Gegensätze und Störungen oder sonstige Rücksichten, die Verordnungsgewalt in den Dienst der wirtschaftlichen Notwendigkeit stellt, wodurch sie sich den Dank aller wahrhaft vaterländischen Kreise sichern wird.“ Zur Rettung der Wirtschaft erwartete sie sich die „gründlichen Beseitigung der Hemmnisse, die einer Senkung der Kosten im Wege stehen“, also der Gewerkschaften und des Streikrechts.

Im Dezember erließen die österreichischen Bischöfe einen Hirtenbrief, in dem sie dem Führer und den Mitgliedern der Regierung „rückhaltlose Worte vollsten Lobes und freudiger Anerkennung“ widmeten. „Die Phrase von der falsch verstandenen Volkssouveränität ist nicht nur gedankenlos, sondern auch unchristlich, ja im tiefsten Grunde atheistisch...“

Am 5. März, nach Dollfuß‘ Erklärung, dass das Parlament sich selbst ausgeschaltet hätte, beriefen die sozialdemokratischen Abgeordneten eine Klubsitzung ein. Die Abgeordneten Koloman Wallisch und Wilhelm Ellenbogen forderten, mit einem Generalstreik zu antworten, doch sie setzten sich nicht durch. Die Parteiführung setzte stattdessen auf Verhandlungen mit der Regierung. Eine große Demonstration vor dem Parlament blieb ergebnislos. Im September überreichten sie dem Bundespräsidenten eine Petition mit 1,2 Millionen Unterschriften, er möge die Regierung entlassen und den Nationalrat einberufen. Im Oktober bot Karl Renner die Anerkennung der berufsständischen Verfassung an, forderte dafür aber eine Einberufung des Nationalrats und die Wiederherstellung der Versammlungs- und Pressefreiheit. Die Regierung nützte die Verhandlungen nur, um für ihre autoritären Maßnahmen Zeit zu gewinnen.

Mitte Oktober hielt die Sozialdemokratische Partei ihren Parteitag ab und legte fest, unter welchen Umständen die Arbeiterschaft gewaltsamen Widerstand leisten sollte: Wenn die Rechte Wiens angetastet würden und der Bürgermeister abgesetzt und durch einen Regierungskommissär ersetzt würde; wenn die Freien Gewerkschaften verboten würden; wenn die Partei aufgelöst würde; oder wenn die Verfassung geändert würde. Dieser Beschluss diente eher dazu, die Linken in der Partei bei der Stange zu halten, als dazu, wirklich den Aufstand vorzubereiten. Denn wie Otto Bauer später eingestand: „Wir sind dem Kampf ausgewichen, weil wir dem Lande die Katastrophe eines blutigen Bürgerkrieges ersparen wollten. Der Bürgerkrieg ist elf Monate später trotzdem ausgebrochen, aber unter für uns wesentlich ungünstigeren Bedingungen.“

Bruno Kreisky: „Ich war auch dafür, dass man im Jahr 1933 losschlägt, weil wir damals noch so stark waren, dass die Regierung zum Einlenken gezwungen worden wäre. Man hätte vielleicht noch eine Koalitionsregierung und eine Rückkehr zur Demokratie zustandebringen können. Die Arbeiterklasse war noch nicht zersetzt und hat auch noch die Kraft gehabt, einen Generalstreik durchzuführen. […] Damals wäre Dollfuß wahrscheinlich gestürzt worden.“

Am 24. Jänner wurde auf Anweisung von Major Fey Heimwehrführer, Vizekanzler und Bundesminister für das Sicherheitswesen, mit systematischen Hausdurchsuchungen in sozialdemokratischen Parteiheimen und in Privatwohungen begonnen. Am 4. Februar wurden Majof Eifler und Hauptmann Löw verhaftet. Bis zum 10. Februar waren schon alle Bezirks und Kreisführer des Wiener Schutzbunds in Haft. Der Schutzbund hatte keine Offiziere mehr.

Am 11. Februar 1934 erklärte Fey, bei einer Kundgebung: „Wir werden morgen an die Arbeit gehen und ganze Arbeit machen“. Am 12. Februar im Linzer Arbeiterheim, dem „Hotel Schiff“, nach Waffen suchen. Richard Bernaschek, der Kommandant des Linzer Schutzbunds, hatte schon vorher der Parteileitung angekündigt, dass er gegen eine Waffensuche Widerstand leisten würde. "..Wenn die Wiener Arbeiterschaft uns im Stich lässt, Schmach und Schande über sie..." Und die Regierung wusste auch, dass er zu den Hardlinern gehörte. Sie ging also wohl bewusst so vor, um eine bewaffnete Auseinandersetzung zu provozieren. Bereits um 11:45 mussten die Verteidiger des Hotel Schiff aufgeben. Von Linz sprang der Widerstand auf Steyr, das Kohlerevier im Hausruck und auf die Steiermark über.

Bernaschek ließ die Nachricht vom Beginn der Kämpfe um 7:00 Uhr früh per Telefon nach Wien durchgeben. Am Vormittag beschloss der Parteivorstand, der sich in einer Privatwohnung traf, den Generalstreik auszurufen und den Schutzbund zu mobilisieren. Otto Bauer sollte die politische, Julius Deutsch die militärische Leitung des Kampfes übernehmen. Doch in ihrem Hauptquartier im Ahornhof im 10. Bezirk waren sie von den kämpfenden Schutzbündlern isoliert, da nur wenige Melder zu ihnen durchkamen. Die Kämpfe in Wien liefen völlig unkoordiniert ab.

Die Wiener E-Werke stellten um 11:45 den Strom ab, das Zeichen zum Generalstreik. Doch elf Monate des Zurückweichens hatten einen großen Teil der Arbeiterschaft entmutigt und demoralisiert. Nicht einmal die Eisenbahner, der am besten organisierte Teil der Arbeiterschaft, befolgten den Streikaufruf und so konnten Truppen aus den Bundesländern per Bahn nach Wien geschafft werden. Damit war die Niederlage des Schutzbunds von vornherein besiegelt.

Ein schwerer Schlag war auch der Verrat des Schutzbund-Kreisleiters Eduard Korbel. Er war verantwortlich für den sechsten, siebenten, dreizehnten, vierzehnten, fünfzehnten und sechzehnten Bezirk und verriet die ihm unterstellten Kommandanten und die Waffenlager an die Behörden. Nur die Ottakringer Schutzbündler nahmen dennoch an den Kämpfen teil und verteidigten das Ottakringer Arbeiterheim.

Oscar Pollak, der Chefredakteuer der Arbeiterzeitung, schrieb: „Mittags kam es bereits in Wien zum ersten bewaffneten Zusammenstoß: Der Simmeringer Schutzbund, der von der Polizei ausgehoben werden sollte, schlug zurück [...], stieß auf die Landstraße vor und besetzte St. Marx.

Nach ein Uhr griff die Polizei die Wohnhausanlage Sandleiten in Ottakring an, gegen zwei Uhr den Reumann-Hof in Margareten. Von dort griffen die Kämpfe auf Meidling über. In der ersten Abendstunden stand Wien im Kampf. [...]Polizei und Militär griffen den Quellen-Hof und Laaerberg in Favoriten an und wurden zurückgeschlagen. Der Favoritner Schutzbund stieß zum Gürtel vor, um Simmering und Margareten Hilfe zu bringen. In Hietzing kam es auf dem Goldmarkplatz [...], in der Penzinger Straße und auf dem Schönbrunner Vorplatz zu Zusammenstößen. In Ottakring tobte der Kampf um die Wohnhausanlage Sandleiten und das Arbeiterheim, in Döbling um den Karl-Marx-Hof.

Haubitzen und Granatwerfer nahmen das Ottakringer Arbeiterheim und den Karl-Marx-Hof unter Feuer..."

Von den 80.000 Mann, über die der Schutzbund noch 1928 verfügt hatte, kämpften in ganz Österreich zwischen 10.000 und 20.000. Ihnen stand eine Übermacht von 60.000 Mann aus Gendarmerie und Polizei, Bundesheer und Heimwehren gegenüber.

Um 14:00 verhängte die Regierung das Standrecht und erklärte die Sozialdemokratische Partei für aufgelöst. Zur selben Zeit gab Bundeskanzler Dollfuß die Zustimmung zum Einsatz von Feldgeschützen des Bundesheers. Die schwersten Waffen des Schutzbunds waren Maschinengewehre. Die Militärs argumentierten, dass Infanterieangriffe gegen die stark verteidigten Wiener Gemeindebauten und Arbeiterheime ungleich blutiger werden würden.

Um 16:45 besetzten Einheiten des Bundesheers unterstützt vom Freiwiligen Schutzkorps das Rathaus und verhafteten Bürgermeister Seitz und die Stadträte Danneberg, Breitner, Speiser, Honay und Weber. Die Regierung setzte Richard Schmitz als Bürgermeister ein.

Außer in Wien wurde in den Industriestädten Steyr, St. Pölten, Weiz, Eggenberg bei Graz, Kapfenberg, Bruck an der Mur, Ebensee und Wörgl gekämpft. Zentren des Aufstands in Wien waren Arbeiterheime und Gemeindebauten, der Karl-Marx-Hof, Goethehof, Sandleitenhof, Reumannhof und Schlingerhof. Die Kämpfe, die am Montag, dem12. Februar begonnen hatten, endeten am Donnerstag, dem 15. Februar. Am längsten konnten sich die Kämpfer im Karl-Marx-Hof und im Goethe-Hof halten.

Schon am 14. Februar nahmen die Standgerichte ihre Tätigkeit auf. Sie verurteilten 21 Schutzbundführer zum Tod. Neun Urteile wurden vollstreckt, die anderen Verurteilten zu hohen Kerkerstrafen begnadigt. Dabei ging es vor allem um die abschreckende Wirkung. Die Aufständischen sollten möglichst schnell demoralisiert werden. Karl Münichreiter, ein einfacher Gruppenführer, bei den Kämpfen schwer verletzt, wurde schon am Abend des 14. Februar hingerichtet. Justizminister Kurt Schuschnigg lehnte es ab, das Gnadengesuch an den Bundespräsidenten weiterzuleiten, weil "ein abschreckendes Beispiel unbedingt notwendig" sei. In der selben Nacht, am 15. um 1 Uhr morgens, wurde der Kommandant der Feuerwache Floridsdorf, Ing. Georg Weissel gehängt. Am 16. Februar wurde das Todesurteil gegen den städtischen Arbeiter Emil Svoboda, Schutzbundgruppenführer, vollstreckt. Mit der Aufhebung des Standrechts wartete man bis zum 19. Februar, bis in Leoben der Schutzbundkommandant und Nationalratsabgeordnete Koloman Wallisch verurteilt und hingerichtet war.

Die Opferbilanz: 118 Tote und 486 Verletzte auf Regierungsseite, etwa 270 Tote und mehr als 300 Verletzte auf Seite des Schutzbunds. 9700 Menschen werden verhaftet, an die 6000 Gerichtsverfahren eingeleitet.

Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, das Recht, Vereinigungen zu bilden, all das war abgeschafft. Politische Streiks und Streiks in lebenswichtigen und staatlichen Betrieben waren verboten. Alle Parteien außer der Vaterländischen Front waren verboten. Wer seine Stelle im Staatsdienst behalten wollte, musste in die Vaterländische Front eintreten. Politische Gegner wurden in Anhaltelager gesperrt. Nach der Sozialdemokratischen Partei und den freien Gewerkschaften wurden auch hunderte kulturelle, soziale und wirtschaftliche Nebenorganisationen der sozialdemokratischen Bewegung aufgelöst. Aus den christlichen und den Heimwehrgewerkschaften wurde eine Einheitsgwerkschaft gebildet. Deren Funktionäre wurden aber nicht gewählt, sondern vom Sozialminister bestimmt. Die katholische Kirche erhielt bedeutende Privilegien und konnte bestimmenden Einfluss auf das Erziehungs-. und Kulturwesen nehmen. Religionsunterricht wurde wieder verpflichtend. Lehrerinnen durften nicht heiraten oder in „wilder Ehe“ leben. Wer aus der Kirche austrat, musste mit polizeilichen Ermittlungen rechnen, wer eine höhere Schule besuchte, musste sich zu einer Religion bekennen. Staatliche Zensur sorgte dafür, dass in der Kunst die modernen Richtungen an den Rand gedrängt wurden, gefördert wurden „Heimatdichter und -dichterinnen“ wie Paula Grogger oder Karl Heinrich Waggerl.

Dem Ständestaat gelang es trotz allem nicht, die Arbeiter und Arbeiterinnen für sich zu gewinnen und den Klassenkampf zu beenden. Denn am Elend der Arbeitenden änderte sich nichts. Auch ein paar Prestigeprojekte zur Arbeitsbeschaffung wie die Wiener Höhenstraße oder die Großglockner-Hochalpenstraße änderten nichts an der Massenarbeitslosigkeit. Darum arbeiteten im Untergrund die Freien Gewerkschaften weiter. Ihr Vermögen war zwar der Einheitsgewerkschaft zugesprochen worden, doch einen Teil des Geldes hatte sie ins Ausland retten können. Als 1936 in den Betrieben Vertrauensleute der Belegschaft gewählt werden durften, errangen nicht wenige illegale freie Gewerkschafter diese Positionen.

So manche enttäuschte Sozialdemokraten schlossen sich der illegalen Kommunistischen Partei an.

Im Untergrund formierten sich auch die Revolutionären Sozialisten als Nachfolger der SDAP. 1936 versuchte die Regierung, im großen Sozialistenprozess diese Organisation zu zerschlagen. Unter anderem standen auch Bruno Kreisky und der spätere Bürgermeister von Wien und Bundespräsident Franz Jonas wegen Hochverrats vor Gericht. Marie Emhart, später Abgeordnete zum Nationarat, war eine der beiden Hauptangeklagten: „Ich stamme aus einer kinderreichen Arbeiterfamilie und habe alle Not und Entbehrung mitgemacht, die man mitmachen muss, wenn man so tief unten zur Welt kommt wie ich.“;

In seiner Verteidigungsrede sagte der junge Bruno Kreisky: „Es ist auch möglich, dass die Regierung in einem ernsten Moment die breiten Massen des Landes zur Verteidigung der Grenzen aufrufen muss. Aber nur ein demokratisches Österreich wird dieses Volksaufgebot zustande bringen. Nur freie Bürger werden gegen Knebelung kämpfen.“

Am 12. März 1938 marschierten Hitlers Truppen in Österreich ein.